用功的人,谓“一人与万人敌”。这一句话,在古人最好,在今人则不行,何以呢?古人道心充足,百折不回,一勇可以超过去;今人道心不坚,一折就回,一勇再勇,也超不出去;不但超不出去,不勇不敌还好,一勇一敌,反过来要降他了,不降不得过。这是什么道理?

因为,我们一个人力量是有限的,他们一万人个个都是力量很大的。万人是什么?是贪、嗔、痴、慢、疑,种种的烦恼无明。这一万个念头,是一向纯熟的,不要你去近它,它会自然的随顺你。这一种自然随顺的一个念头,有无量的力量;万个念头,力量更大到不得了。今天用功的一个念头,是向来没有见过,又没有做过,它那里会随顺你?不但不随顺你,还要你去寻它、顺它,可见得一个寻它的念头,极小极生疏,力量很小。

譬如:一个家庭,儿、女、孙、侄,以及眷属,都是自然团结一致的;忽然外面来了一个生人,说:“你们出去!这个家是我的。”你们看这一家人还肯让他吗?不是要敌他吗?你一人向他们要,他们一家人向你敌,你还敌得过他们吗?

我们这一念敌一万个念头,也是如此,一万个妄想是熟的,是家里现成的;这一念用功是生的,是才有的,与它们不同伙。你们想想:如同一个人要他的家,他一家人跟你拼命,你一人还敌得过他一家人吗?同是一理。

那么,敌不过,又是怎么办法呢?不能随顺它去就罢了!办法是有,先要你们明了不能敌它的原因在什么地方;明白了这个地方,当然才有办法。因为,你一人要与万人敌,你早已有了敌的念头——就是敌的心;心既有敌,念头的形色自然是一个敌的形状,你有了敌的形状表示,当然是因敌人而有的;敌人见你要敌他,他当然要敌你。

譬如:一个人预备与人打仗,一定手上要拿刀,头上戴盔,身上穿甲,站在一个宽大的地方,你有了这个预备;不是对方一万个人也就要来与你相打?他们各人不是也要拿刀、拿枪?这一万个人的刀、枪汹涌地来了,你一见还敢打吗?不是一见就要降他吗?次则,你能预备拿刀、拿枪打人,不但一万人要来与你打,就是一个人、两个人看见,也要与你打。何以呢?你与他是对头,他当然视你也是对头,岂有不打之理?对吗?这都是譬喻,我们要合喻法。

你们以为妄想来了,赶快把“念佛是谁”打开,把眉耸起来,“念佛是谁”、“念佛是谁”……就这么与它敌,三敌、两敌,不知、不觉,随妄想去了。半天知道了,以为:“奇怪!我参 ‘念佛是谁’降伏妄想,怎么打了半天妄想,还不知道呢?”再来参“念佛是谁”一刻业障翻起来了,你还照前一样敌它,三敌、五敌,不知、不觉又随业障去了,还是翻了半天才知道。你们照这样一天到晚与它敌,不知、不觉随顺它,这就是你们用功“一人与万人敌”;实在今世人不能用。

要怎么样使这一万人化恶为善,一律投诚呢?我们单单的“念佛是谁”,不明白,究竟是谁?还不知道到底是那一个,妄想来了,我不问它,业障来了,我也不问。总之,不离“念佛是谁”。佛是那一个念的?任它情来、爱来,种种的不得了,来的再多,我也不问。我还是“念佛是那一个”?清清爽爽的,历历明明的,不慌、不忙、不急、不缓地参。

正是你打你的妄想,我参我的“念佛是谁”,各人做各人的事。你打妄想也好,你不打也好,我的念佛是什么人,不知道,总是参。它们的妄想打够了,打到不打了,看看我还是这样参,挠也挠不动。久久的,它不是要向我投降吗?令它至心投诚,不是返妄归真吗?

譬如:我穿一件破衲袍,搭一顶衣,头上戴一顶合掌尖的帽子,我是站着或盘腿子坐在路旁;任是千军、万马,拿刀、拿枪,走经我这里,有什么关系?不是他走他的?因为我不是他的敌人,他那里会打我?久久的,久久的,他跑来、跑去,跑熟了,他还来请教,请教我谈谈心,很友好的,还不是归顺我吗?你们大家想想,对不对?我与他为敌,他就与我拼命;我不与他为敌,他就亲近我,照常随顺我。

你们想想,我单单一个“念佛是谁”不明白,任什么妄想一概不问;不以它为恶友,亦不以它为良朋,不去近它,亦不远它;这样子参禅用功,何等好!足见得这一句“念佛是谁”认真参究,不与一切妄想、业障为侣,不与天人、修罗为侣,亦不与诸佛、菩萨、历代祖师为侣。

你们恐怕又有一点疑问:“说‘念佛是谁’不与妄想、业障为侣还可以,不与诸佛、菩萨为侣,我倒有点不相信!”

对罢!不相信不怪你,我要问你:“念佛是谁”你参、没有参?假使没有参,你信我的话,参参“念佛是谁”到底是谁?究竟是谁?你这么一天到晚不断一下子,一点空档子也没有,正在疑情得力的时候,你打开眼睛来望一望:还有佛在,还有祖在吗?这,就要你们自己行到那里才可见到。

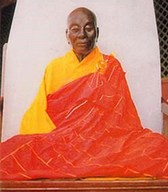

妙莲老和尚

妙莲老和尚 圣严法师

圣严法师 莲池大师

莲池大师 其他法师

其他法师 憨山大师

憨山大师 广钦老和尚

广钦老和尚 六祖慧能

六祖慧能 虚云老和尚

虚云老和尚 净慧法师

净慧法师 圆瑛法师

圆瑛法师 来果老和尚

来果老和尚 绍云老和尚

绍云老和尚 太虚大师

太虚大师 道证法师

道证法师 蕅益大师

蕅益大师 净界法师

净界法师