2005年6月16日至6月22日,惟贤长老应邀到北京进行为期一周的佛学讲座,6月18日下午,接受了中国国际广播电台记者的采访,内容如下:

记者:法师好!借您这次到北京讲学,这么殊胜难得的一个机缘,想了解一些您对人生的看法,国际广播电台主要是对海外的华人播出,我们希望这次采访能够把您对人生的感悟,还有对人生的哲理给我们的听众们讲一些。据我们了解,您曾经把您的一生分为三个阶段,34岁之前是一个阶段,34岁至60岁之间是第二个阶段,60岁到现在是第三个阶段。在您年青时求学的阶段,生活是非常艰苦的,您说您向前辈学到很多东西,虽然条件很艰苦,但是跟前辈学到的做人的道理,影响了您一生,所以我们想知道,您认为应该怎么做人?做一个什么样的人?

惟贤长老:今天,非常高兴,中国国际广播电台的记者前来,借此机会进行交流,交流切实的人生问题。

人生问题是很重要的。为什么呢?因为在生物中,人是具有灵性的,人为万物之灵,既然具有灵性,就与一般生物不同。一般生物只是吃喝睡眠,而人类,就要发挥心灵,要善用其心。文化的发展、进步,主要就是靠人类的领导。恩格思讲过:人类社会的发展不能忽略人的主观能动作用。假若忽略的话,那么洪荒时代就永远是洪荒时代,为什么人类文明能进步,就在于人类心灵的智慧,能够驾驭物质,运用物质和创造物质,使社会进步,才会有今天的文明,所以做为一个人不能忽视这一点,要善用其心。

佛法主要就是讲净化心灵:心净国土净,心染国土染;庄严国土,利乐有情。庄严首先就是清净的庄严,以佛庄严而自庄严,要以佛陀的伟大智慧、悲心、愿力,就是佛的庄严来进行自己的庄严,这就是自己的人生,常随佛学嘛,而这个“庄严”在今天的社会更为需要!

心灵具体的发挥,在于理性和道德,这个理性不是一般哲学所讲的理性。一般哲学所说“眼耳鼻舌身意”的五观感觉,由感性认识提高到理性认识,就是普通所说的理智。而佛法所讲的理性,是一种内证境界,经过闻思修,即闻慧、思慧、修慧,提高内心修养;经过对事物的认识,达到主观客观的统一。在静中观察,认识到自己是什么,宇宙是怎么发展的,从而达到超越时间空间的境界,那就广大了,由相对到绝对,这个境界就不是一般的言语、思虑可以达到的,这是佛陀的内证境界,人的理智达到佛陀境界是最高的,在佛教来讲就是根本智。

根本智以后,续生后得智,以悲心对待一切事物,于是,对众生宣传教法,建立三藏十二部经典,把佛内心的境界用语言文字表达出来,当然语言文字也只是一个工具,《金刚经》讲:如筏喻者,筏尚应舍,何况非法?这只是一个过渡的东西,不能执着,假若执着的话,范围就有限,境界就有限,发挥的德性就有限!

所谓德性在佛家来讲,能够了解空的道理,建立无我的道理,从空性了解诸法缘生,一切万事万物都是因缘生法。缘生就是互相滋长,彼此依存,一个事物之中包括一切事物,一个人包括一切人,你中有我,我中有你,这是有密切关系的,不能分开,这是从整体来看问题,能够达到这一点,就可以由大我到无我。达到无我境界,一是要有智慧,二是要有大悲心,以大智慧,运用大悲心,悲智兼运,就可广行方便,度脱众生。

我们今天做人,就应该建立正确的人生观。作为一个人,光阴是有限的,百岁光阴一刹那,我们必须用很短的生命,去创造无穷尽的价值。实现这个价值就必须要运用佛陀的大智慧、大悲心,把自我和宇宙融为一体,那么,人与人之间,人与生物之间,平等相待,慈悲宽厚,就可以熄灭争乱,熄灭战争,这个意义也正是政府今天提倡的“和谐”,要达到这种“和谐”境界,人类文化就可以进一步向前发展,否则就是倒退的。

关于“如何做人,应做一个什么样的人”的问题,我就简单提出这个内容,希望能给大家有所帮助和启迪。

记者:您的人生经历是非常丰富的,在您的经历中,遇到很多常人难以遇到的的坎坷,我们很想知道,人在遇到困难的时候应该如何面对?

惟贤长老:谈到我的人生经历,是一言难尽的,我到现在85岁了啊,这一生经历,坎坷、挫折很多,如何正视、如何面对呢?这一点,与我受儒教文化、道教文化、佛教文化的影响有关系。

我从六岁开始读书,读《四书》、《五经》,一直到12岁出家,出家以后,继续在王恩洋先生办的龟山书院读书,龟山书院里关于传统文化的知识非常广博,结合《四书》、《五经》,结合历史,结合佛学,有好几方面知识的结合。我的思想系统可以说在那时就打下了基础。

学儒学,就要学《礼经》,以礼对人,孔子说的“克己复礼”,中心就是仁爱。我在龟山读书的时候,关于“爱”的教育的书很多,这个爱不仅仅是爱人,还要能够爱生物,再结合读佛书,这个爱就发展成为悲心。能够爱一切生物,乃至不损坏一切植物,这就是源于佛陀的大悲心,佛教的比丘戒、菩萨戒都制定了这一条。在那时,我就养成走路时连蚂蚁也不踩,不伤害虫,不伤害一切雀鸟。

1936年,当时我16岁,考入太虚法师创办的汉藏教理学院,在汉藏教理学院的学习就更加广博,佛教大乘宗派的内容基本都具备。所开的佛学课程中,如三论宗、唯识法相宗、天台宗、密宗、俱舍宗的内容,都有老师专门讲,还有关于历史、关于戒律方面的课程,也都有专人讲。除此以外,当时的缙云山——太虚法师住的地方,成为佛教文化的中心,来访问的各界人士很多,包括文学界、政治界、经济界,太虚法师也请他们上讲台,给我们作报告、讲课,像马寅初、巴金、老舍、郭沫若、林语堂,等很多知名人士,都来给我们讲课,这样一来,我们的知识面就扩大得多,见闻就更加广博。

当时的情况正好是抗战期间,许多人从上海避难到内地重庆,在大轰炸之下生存,有很多伤亡和牺牲,这就又激发了我的悲心,当然这是一种爱国的悲心,爱众生的悲心。当时,我们受了防护训练、救护训练,参加了救护团,从这些事情中就有体验,那就是忘我、无我的精神,这是在实际历练中得到的感受。我们僧侣救护团中还有一个牺牲的出家人,由于天热,引起休克,死掉了。当时,全国人民,包括僧众,都一心爱国,一心抗战。太虚法师提倡抗战,拥护抗战,在他的领导下,组织了防护团、救护队,他自己还亲自跑到东南亚国家宣传抗战,这些行动使大家很感动,对于我们来说是个爱国教育,也是大乘菩萨教育。我一生的行动就是以这些经历作为指导思想。

1941年,我于汉藏教理学院毕业,到开县教书。白天要教书,接待各种宾客,早晚要行持,结合拜佛、礼佛,晚上读经到深夜,很多大部头的经我就是在这时读完的。有了这个实际经历就进一步坚定了我的信仰,认为这条道路是正确的、光明的,要坚持走下去!

1954年,我蒙冤受屈,遭受了挫折,在监狱里26年多。尽管在困难之中,我的内心是静的,思想是达观的,佛法讲随缘过生活嘛!随缘过生活,随缘消旧业,不怨天,不尤人,能够存在一天,就保持一天的正念,念佛法,念众生,就把一切困难克服了,精神达观了!以精神来战胜一切,很安定!

从监狱里出来以后,又是二十多年,为了弘法利生的事情,在重庆可以说从未停止过。尽管宗教政策落实,但在过去一段时间里,左倾思想还很严重,文化革命的思想有些残留,在这个重重阻力之下,我们与教界四众弟子团结起来,根据宗教政策,尽量去争取,向政府提出要求,重庆才能有今天的现状,开放了130多个寺庙,建立了佛学院,成立了佛学社、居士林,可以讲学,有佛法可闻,有佛法思想传播,还搞了一些第三产业自给自养。

总的来讲,我的这一生经历,坎坷、挫折很多,表面上看起来是苦难的、忙碌的,但就我内心深处来说,自得其乐,是不以为苦的,我的生活各方面是很淡泊的、不讲究的。

圣严法师

圣严法师 莲池大师

莲池大师 其他法师

其他法师 憨山大师

憨山大师 梦参老和尚

梦参老和尚 智者大师

智者大师 印光大师

印光大师 玄奘大师

玄奘大师 广钦老和尚

广钦老和尚 六祖慧能

六祖慧能 大安法师

大安法师 如瑞法师

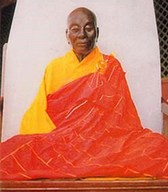

如瑞法师 虚云老和尚

虚云老和尚 慧律法师

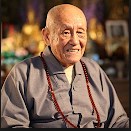

慧律法师 净慧法师

净慧法师 圆瑛法师

圆瑛法师