杨澜:我现在所处的这个地方是台湾东部的花莲郊区,在三十多年前这里是一片荒地,而我在身后的山上就有一座破旧的木板房,里面住着这一位挂单修行的比丘尼,她当时看到一位难产的山地妇人,因为交不起保证金而被医院赶出了大门,就发出宏愿,要建造一座医院,专门给穷苦的人看病,当时她所需要的资金是八亿台币,这对于她来说无疑是一个天文数字,然而后来她不仅完成了这个愿望,而且三十多年以来,她一共筹集了上百亿台币的善款,而台湾几乎五分之一的人口也就是说有四百多万人都或多或少地参与了她的慈善活动。一位形单影只的比丘尼怎么能够引起如此大的社会热忱呢?我们今天就要在她的静思精舍采访。

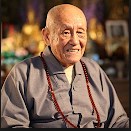

旁白:创立慈济功德会的证严法师今年六十二岁,一向低调,就连慈济主办的电视台都没有机会单独采访她。今天为了远道而来的我们她破例了,让我们感到不好意思的是精舍中本来就没有空调,为了照顾录音的效果我们不得不把唯一的一个电风扇也关掉了,那天,花莲的气温三十五摄氏度。而她患有严重的心脏病。

杨澜:法师一开始出来修行的时候就在这里是吧?

证严法师:对。

旁白:证严法师俗名景云,出生在台中的一个富裕家庭,父亲早逝,母亲多病,使幼小的她对人生充满了困惑,又由家庭的痛苦想到众生的痛苦,终于在六一年夏末秋初的一天,当她与几位出家人一起在田间割稻子的时候一位法师问她“要去吗,就现在。”她放下镰刀就此出家了。

证严法师:人常常会感动,感动会有一种冲动,这种起心动念,就认为说,一个人生存在人间到底为什么生活,突然间会想到自己的父亲,好端端的一个人突然间他就中风了,突然间就往生了,真是很无常。这种无常就会(使我)感觉到人生世间,到底要活出什么样的价值来。所以,在田间里,突然间会有这样的念头,要追问,不如自己去行动。所以就会突然间放下了就走。

杨澜:我想,一开始想去出家,去修行,其实是抱着一个离开俗世的一个念头。

证严法师:但是很奇怪为什么又投进了红尘?

杨澜:对……原来是为了出世而去的,最后怎么又入世,这个转变怎么想的呢?

证严法师:我刚才不是说过吗,我要活出生命的价值,所以觉得,一个人在家庭也只不过是为这个家庭而已,大好的人生只是为了一个家庭,为了一个自己,不值得。所以我才会离开家庭。

杨澜:那为什么一定要出家呢?

证严法师:应该就是出家没有挂累……

杨澜:你以后再也没有见过母亲了?

证严法师:有,现在我的母亲就是我的委员。

杨澜:这个是不是跟您当时的师父印顺大师的“佛教人间化、佛教生活化、菩萨人间化”的理念也有关系?我看到一则故事说,当时也曾经有天主教的修女来拜访你,当时她对于佛教徒的生活模式提出了一些异议,她们当时也是会跟你说她们觉得佛教徒太注意自身的修行而没有去更多地关心这个世界上受苦的人,这样的话会给你一种什么样的……

证严法师:宗教的宗旨应该都是一个爱,天主的博爱,或者是基督教的博爱。我也同样是很崇法,只要心中有爱,我都会很敬佩。那三位修女,她们也是很有爱心,她们看到了这样一个修行人,自己一个人在小木屋里她好象很怜悯我,所以她想要来说服我也加入修女的行列,也同样是出家。不过彼此之间,谈话都很投契,彼此都很投缘。所以说这种爱融汇在一起,只是在宗教的名称不一样。

旁白:因为这样的一段交往,使证严法师对佛教以外的宗教也非常尊重,在日后由她筹款建立的医院中还特设了天主教的祈祷,使不同信仰的病人都得到方便。与其说慈济是一个宗教团体,不如说它更象一个社会慈善机构,证严法师的感召力也更象是一种社会道义的力量。当不少寺庙用巨资大做法会的时候,证严却保持了三个原则:“不为人唱经,不作法会,不化缘。”至今她的弟子们仍然靠做蜡烛、种地来自食其力。她把更多的钱投到了医院里,这固然来自她的师父“佛法人间化”的教诲,更是因为在六六年的一次遭遇。

证严法师弟子:因为看到那边有一个女人小产,流了八个钟头的血,走了八个钟头的路,就是说要八千块,要赶快输血,赶快开刀,所以上人看到这种情形,她说,因为没有八千块把那个女人抬走了。所以上人回来以后她心里很难过,她说一个女人要生产,为了没有八千块,现在到底两条命生或者死不知道,所以在这种情况下她并没有考虑,我们自己生活是不是能够维持,她说要做所以就去工作,所以上人的精神毅力就是这样,她不是为自己,她看到困难,她把这个事情先解决了以后再说。她的原则就是说我们要自力更生,她说我们年轻人自己有能力就自己做自己生活。她鼓励我们说“我们已经出家了”,身跟心都是奉献给宗教,要真正为佛教为大众做事情,我们要磨炼出一股精神跟耐力,人家不能吃的苦我们能吃,人家不能忍的我们能忍。最苦的时候是跟人家打毛线衣赚工资,那里面共有七个人,半个月才领到一次工资。所以常常都没有油,没有米,自己……这里是向下地方,自己种一些菜以外,没有菜的时候就拔一些野菜。有时候下雨天没有办法出去拔野菜的时候,那时候真的很穷,穷得一个月只买到五毛钱的豆腐,所以那个豆腐要把它切成一小块一小块的,放到盐巴里面去腌,腌得咸咸的,等到下雨天没有办法去拔那个野菜的时候才吃那个咸豆腐,所以我常常在笑说五毛钱的咸豆腐可以吃一个月,就是这样,早期真的是很穷。

这样穷苦的处境证严法师却谢绝了一笔两亿美元的捐款,为什么呢?

慈济功德会的最初捐款来自花莲的当地家庭妇女们,每天每人省下的五毛钱,有人说干脆每个人一个月交十五块不就得了吗?证严法师却说“这有很大的不同”。

证严法师:一个月的十五块我就说那是一个月才起一次的好心,想要帮助人只不过一个月才有一次,爱心是要天天培养,也是要时时刻刻要培养,出门以前,就要先起一个好心,培养这么一个爱的念头。所以我要她们的是每天的五毛,不要她们的一个月十五。

杨澜:我想一开始要做慈济医院的时候大概也是基于同样的一个理念你拒绝了……有一个日本人要捐给你差不多两亿美金,这么一大笔善款,当时你是需要差不多八亿块台币,但是你当时只募到了三千万左右。应该说这两亿美元来得很及时嘛。也是基于同样的道理吗?

证严法师:是,也是很感恩,我是期待,台湾有这么多的佛教徒,也不止是佛教徒,可以说有很多的爱心人,在台湾建成这一座医院应该是大家都可以点点滴滴地把这个爱心汇聚,自己开垦一亩福田,希望每一个人来当农夫。希望自己跟这个福田会更有亲切感。

杨澜:到后来这个慈善基金越来越大了,象在慈济的委员中也有不少是工商业的人士,对管理基金都很有经验,比如也有人向您提出建议说,比如说我们可以在医院附近发展一些房地产,然后用这些钱来投入这个基金更好地运作,但是您却拒绝了这样的想法,还是要坚持要每一个人来募捐,也是同样的道理吗?

证严法师:对啊,也是期待着说每一个人付出的爱心我们要点滴不漏,赶快让它有成果。而且取于社会,用于社会。现在社会真的很需要的,说台湾很富有,但是还有地方也是医疗缺乏的地方,比较偏远一点的。医院多,水准也高,但是医疗的爱还不足,所以我是想,不断地呼吁大家这份善念不要断,爱心要继续的。虽然花莲的医院盖好了,但是还有其他的地方是缺乏的。再来就是说,让每一个人年年月月都有这一份为社会奉献的心还要再持续,所以就不断地呼吁。需要的地方我就去建设,把社会的爱集中在那一个地区,让它再发展。

杨澜:我想,台湾七十年代以后,经济腾飞了,人们在物质的生活得到改善以后,突然发现自己的精神生活很空虚,在您这里他们也找到很多感情的依托,精神的依托,而且找到人和人之间应该是本来很纯真的互相帮助的情感,所以也有人说您是专门治疗“暴发户综合症”的,当然除了济贫还有教富的责任。

证严法师:真是笑话。

杨澜:但是中间您会不会遇到这样的情况,就是说我们在一个物质交换的社会里呆的时间长了,于是也会把这些愿望带到佛庙里来。比如说人们来祷告的时候,首先想“佛祖保佑我再赚更多的钱吧。”或者……当然也有祈求健康的,或者说把钱捐出来总是想要留个名吧,或者心里上得到一种寄托吧,你对他们的这样愿望怎么看?

证严法师:刚才不是说过吗?慈济从开头一直到现在没有这样的人要来这里。什么拜拜,求什么的,没有。大家都是以……要说是精神寄托,是有。因为他感觉到,做得欢喜。而且我们这一些慈济人,所有的慈济人,他付出的同时都是说感恩,感恩,有对方的受苦受难,让自己更充实自己,更了解自己是比别人都有福,所以对自己会有那种的……很欢喜。付出而感恩,所以他们在这儿不会有要求说,“佛陀来保佑我”,不是,他们都是以付出无所求,同时还要感恩的这种心态。

旁白:慈济医院于86年正式落成,他不仅拥有一流的医疗设备和专业人才,更力求营造一种医生与病人之间的亲密关系。

医生:这边注重的不只说身体的照顾而已,还有关于心理,还有关于他的家庭互动,还有关于灵性方面的照顾,也都是……就是说一样地被重视。

杨澜:会不会跟这些病人都建立起一种比较亲密的关系?

医生:对……就是说配合病人他的需要,我们可能扮演不同的角色。

杨澜:你在这边除了做医生不当班的时候你也在这里做义工是不是?

医生:这常常有的事。

杨澜:象病人如果 去世的话,还会跟他们的家属有来往吗?

医生:会。

杨澜:医院里有大量的志工,也就是义务工作者,他们中的不少人平时是台湾各地的老板或者是高级行政人员,到了周末就飞到花莲,在医院中照顾病人,暑假期间大、中学生们也来到这里,参加慈济有十八年之久的颜惠美女士专门负责给他们安排工作。

杨澜:你接触到那么多很年轻的孩子,有时候还是高中的学生,他们到这里来做志工的时候,你觉得你需要让他们知道一些什么样的东西,是他们在外边的世界里所一般被忽视的呢?

颜惠美:现在最忽视的就是伦理道德,因为年轻人觉得很自大,他想说“我快乐有何妨”,所以对我们的长辈,甚至于老人家,他都不晓得说,那些老人家的辛苦就是在维护我们的家庭,照顾我们的家园。他认为说有老人嘛,有什么好去为你们做一些事情。所以他们来到医院之后,看到孤苦无依的老人,就自然而然地为他们刮胡子,洗洗头发,洗洗他的脚,所以在这样的动作之中,他恍然大悟“跟我无缘无故的老人怎么我会这样乐意去为他洗,为什么我的爷爷、奶奶跟我住在楼上楼下为什么我都不去打招呼?”甚至于认为“我累了,我回到家里,我就要到楼上去躺着休息,我还要去跟爷爷、奶奶谈天说什么。”所以自然而然地他知道他错了。

旁白:拒绝装神弄鬼,证严法师说“我没有什么法术”。女性在慈济的发展中发挥了重要的作用,慈济委员就以四十岁以上的女性为主,参加慈济以后,这些妇女不仅在帮助别人的过程当中得到心灵的满足,同时也找到了一个拥有强大道德力量的团体的支持。这使得她们在家庭中的地位也得到了提高,而她们的丈夫也在妻子的推荐下参加到慈善活动中来。

慈济委员:我想最大的改变是我跟我先生之间有一个共识,然后有共同的话题,共同的想法,能够帮助有求的众生,这是最大的改变。那以前可能都是先生回家会讲到事业,讲到小孩,还是朋友之间的问题,但是现在我们的共同话题就是慈济。

杨澜:过去会吵架吗?

慈济委员:也不是吵架,就是有一点争执,他的应酬比较多,会喝酒。现在他酒也少了很多,因为还是有应酬,但是他的烟也少了很多很多。他喜欢做这样的事情,让他可以疏解他很多的压力,因为上人教我们要做一个手心向下的人,那手心向下的人就会得到很大的欢喜。

杨澜:你现在会觉得自己在家庭中的这种位置或者说影响更大了吗?

慈济委员:我觉得我更有智慧来处理很多事情。

旁白:今天的证严法师是很多人追随和崇拜的对象,有人甚至抱了孩子让她摸一摸孩子的头来消灾除病。而证严则笑笑说,“如果我有这么大的本事就不用盖医院了。”

证严法师:我的作息很简单,三点多起床,开始自己打打坐,理理活,然后就要出去说话了。天未亮就开始要早晨的讲话,上课。然后就一天开始一直到晚,要我说什么我也不知道我一整天到底是怎么样过来的。

杨澜:反正有很多决定也需要你这边来作。在规模越来越大以后,我们发现你有一个举措,就是您把这些医院、学校都交给专业的人士去管理,而不是说您去管理所有的这些细节,这在一开始您就一个很明确的理念。

证严法师:因为自己都是外行,自己也不是说有什么能力,再来,医院本来就是要交给医师去看病人的,我又不是医师。只要把它盖好了,或者是让医师们能了解慈济的宗旨,就让他们凭着这一股爱心去照顾病人,不是我能做的。

杨澜:华东的大水,还有很多在各个地区都有救灾的活动,但是这个您觉得会受到台湾的一些政治的势力的影响吗?比如说他们会觉得“为什么把这个钱放到大陆去?”

证严法师:这也难怪,不过自己有自己明确的方向,还有,只要真的是救人,很多人都很响应。

杨澜:所以对于这样的一些攻击来说你就完全不理会他们。

证严法师:理会就不要做了,一定要有这份……我们的方向是很明确的,不忍心看到或是听到真正在受苦的人。何况说在台湾有很多的人都是有这份的爱。

杨澜:您现在看到世纪末各个地方在纷争、打仗,吵个不停,您怎么想,觉得这个世界会变得更好吗?

证严法师:现在的科学也很发达,人的理想蛮高,学问的水准也都提高,很普遍,一切都是在往上的,在不断地提升。只是可惜的就是人性的道德在堕落。我们要怎么样把这种人性的道德提升起来,这要在各个角落,不同的阶层我们大家真的要用心。

杨澜:您现在觉得自己已经找到了自己当年年轻的时候在苦苦寻找的答案了,是吗?

证严法师:应该说是的。但是,这一条路好长,很漫长,需要有很浩荡的队伍,再来开拓一条道路。

杨澜:您会觉得有心力交瘁的时候,会觉得很难吗?

证严法师:有的时候会感觉到很心痛,不过这是尽心尽力的,对自己是充满信心。我说的“信心”就是这一生中不会改变这个方向。

杨澜:非常感谢您,也祝愿您的这一份事业越做越好。

证严法师:谢谢。

杨澜:谢谢。

旁白:根据诺查丹玛斯的预言,我采访证严法师的那一天正好是世界末日,不过一天就要过去了,什么事情也没有发生。不过明天会怎么样呢?当我拿这个问题去请教证严法师的时候,他说“与其为明天担心,不如在今天多做一些好事,况且即使有末日话,它也只意味着一个新的世界的开始”,我在这里也就把这句话送给大家了。

净界法师

净界法师 妙莲老和尚

妙莲老和尚 宏海法师

宏海法师 圣严法师

圣严法师 莲池大师

莲池大师 其他法师

其他法师 憨山大师

憨山大师 智者大师

智者大师 玄奘大师

玄奘大师 梦参老和尚

梦参老和尚 六祖慧能

六祖慧能 印光大师

印光大师 广钦老和尚

广钦老和尚 大安法师

大安法师 如瑞法师

如瑞法师 虚云老和尚

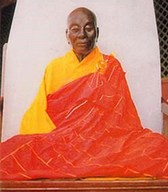

虚云老和尚